INSPIRATION: Der Begriff der Gier ist extrem negativ besetzt, es ist vermutlich gar nicht möglich, das Phänomen sachlich zu betrachten. Deshalb geht es in diesem Beitrag, basierend auf einem Artikel von Klaus Harnach (Pleonexie – Wenn Wollen schöner als Haben ist), um Pleonexie, dem „Mehr-haben-wollen“. Was eine höchst menschliche Eigenschaft ist. Wichtig dabei: Hier geht es um die Form der Pleonexie, die in Konflikten eine wesentliche Rolle spielt, und dann steht dieses „Mehr“ für ein „Mehr“ in Bezug auf andere.

Warum wollen wir überhaupt so oft mehr von etwas haben? Das kann man zum einen neurowissenschaftlich betrachten. Es gibt da diesen Botenstoff Dopamin, der ausgeschüttet wird, wenn wir belohnt werden. Das Besondere daran: Er wird auch schon freigesetzt, wenn wir eine Belohnung erwarten. Mehr noch wird fällig, wenn das Ereignis, das wir erwarten, eher unberechenbar ist. Soll heißen: Wird uns etwas als verfügbar angekündigt, das wir begehren, steigt der Dopaminpegel, schon bevor wir es in der Hand halten (oder es sich ereignet). Die Antizipation genügt, sie ist sogar mitunter wichtiger als das Ereignis selbst. Deshalb: „Wollen ist schöner als Haben“. Und wenn das Ereignis eher unwahrscheinlich ist, steigt die Vorfreude noch mehr. Das kann schon rauschhafte Züge annehmen.

Anzeige:

Das Phänomen betrifft nicht nur die großen Deals und diejenigen, die ohnehin schon genug von allem haben. Wir kennen das bei uns selbst. Wenn wir eine Reise buchen, dann schauen wir, was wir noch alles in der Zeit unterbringen können – hier noch eine Sehenswürdigkeit mehr, dort noch ein traumhaftes Domizil mit dem wunderbaren Ausblick. Und wenn wir nach Lösungen von Problemen Ausschau halten, dann fügen wir gerne etwas hinzu als auf die Idee zu kommen, etwas zu entfernen (Überflüssige Stützräder).

Das ständiges „Mehr-Wollen“ nicht unbedingt glücklich macht, liegt auf der Hand, denn es klappt natürlich nicht immer. Wer aber tatsächlich mehr bekommt, der tendiert dazu, nicht nur immer noch mehr zu wollen, sondern auch zu einem egoistischerem Verhalten. Ein bekanntes Experiment mit einem Monopoly-Spiel zeigt, dass Menschen, die per Zufall ein höheres Startkapital erhielten und doppelt so schnell ziehen durften (und dadurch natürlich schneller „reich“ wurden), lauter und selbstgerechter agierten und mehr von den allen angebotenen Snacks vertilgten. Sie sahen sich als „verdiente Sieger“ (Does money make you mean?).

Gieriges Verhalten ist zudem „ansteckend“. Wer sich von anderen durch maßloses Verhalten benachteiligt fühlt, gibt dieses Verhalten an andere weiter. Es ist zwar auch umgekehrt: Wer von anderen Altruismus erfährt, gibt dies ebenfalls weiter, aber nicht im gleichen Umfang. Ein „Wie du mir, so ich dir“ funktioniert im negativen Sinn besser als im positiven.

Verstärkt wird das maßlose Verhalten von der Angst, zu kurz zu kommen. Das spielt in Verhandlungen eine entscheidende Rolle: Je größer die Angst und die Gier, desto geringer die Bereitschaft zur Kooperation und umgekehrt. In Konflikten sind sie weniger bereit zu Kompromissen, was aber auch klar ist: Wer es darauf anlegt, mehr im Vergleich zu anderen zu erhalten, der würde bei jedem Zugeständnis verlieren. Sind beide Verhandlungspartner ähnlich gestrickt, halten sie an ihren Positionen fest, die Folge ist Stillstand.

Konsequenz hilft

Und nun? Gibt es Ideen, wie mit Menschen, die zur Maßlosigkeit neigen, in Konfliktsituationen umzugehen ist? Zum einen wird empfohlen, diese Tendenz von vornherein einzuplanen und sich entsprechend vorzubereiten.

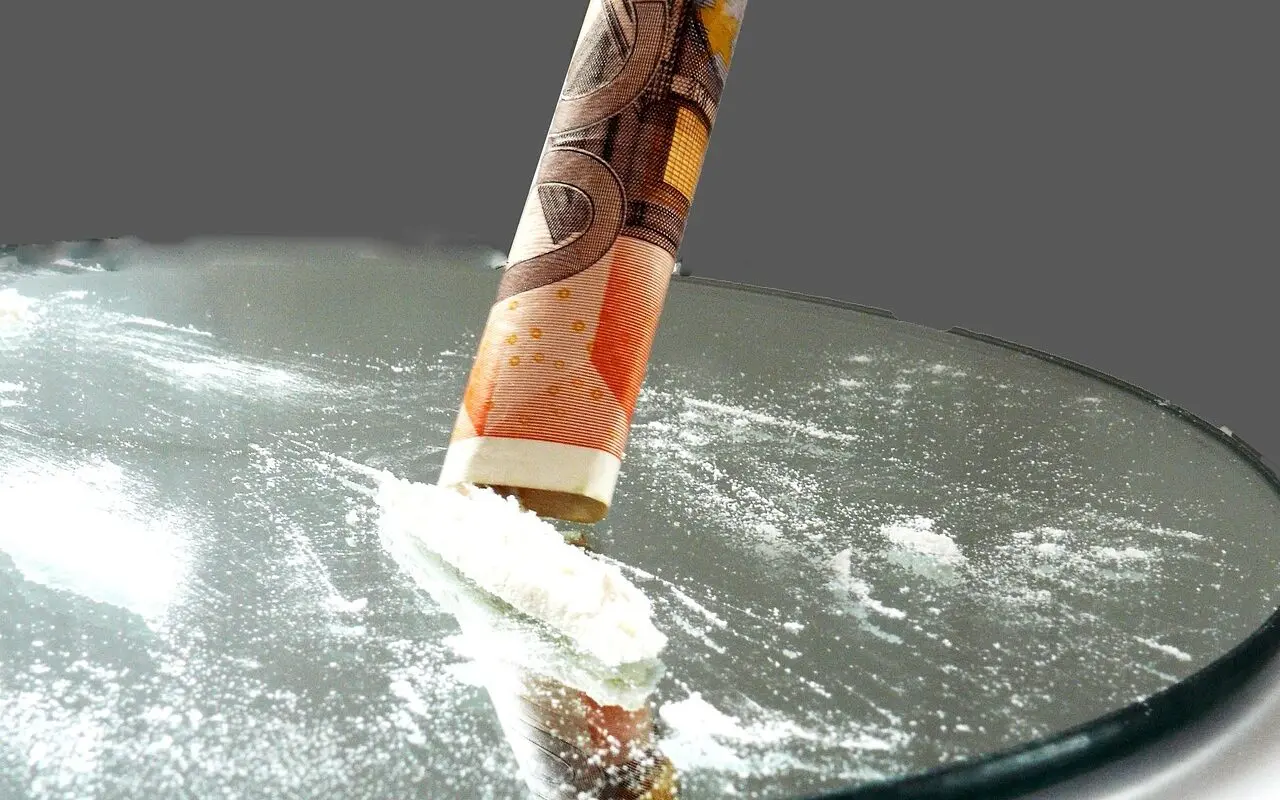

Zum anderen: Pleonexie zeigt deutliche Parallelen zur Drogensucht, beiden ist zwanghafter Konsum, Entzugssymptome und verminderte Kontrollfähigkeit eigen. Und dazu gibt es ein Experiment mit Mäusen, die Kokain konsumierten (Sachen gibt es …). Diejenigen, die in der klassischen Laborumgebung lebten, wurden mit der Zeit apathisch und konsumierten nur noch Drogen. Diejenigen, die mannigfaltige Betätigungsmöglichkeiten in ihrer Umgebung vorfanden, schafften es, wie die nicht drogenabhängige Kontrollgruppe, ein „relativ normales“ Leben zu führen, ohne übermäßigen Drogenkonsum. Konsequenz wäre, einen vielfältigen Verhandlungsrahmen zu gestalten – wie auch immer das gehen soll.

Und schließlich: Wenn Unsicherheit bezüglich des Ausgangs die Begehrlichkeit des erhofften Resultats begünstigt, gilt es, klare Grenzen zu definieren. Empfehlung: Dinge wie ZOPA (Zone of Possible Agreement), BATNA (Best Alternative to a Negotiated Agreement) und WATNA (Worst Alternative to a Negotiated Agreement) klar zu benennen und anzusprechen. Auch von Dritten auferlegte Deadlines helfen. Und vor allem: Sich an den Verhandlungsrahmen strikt halten, denn „Krümel locken Mäuse“. Wer hier ohne ersichtlichen Grund nachgegeben wird, weckt dies sofort Begehrlichkeiten.