INSPIRATION: Ein Thema, das die Gemüter bewegt, und bei dem es wie so oft um Glaubensfragen geht. Wobei es immer wieder beeindruckend und auch erschreckend ist, dass als längst akzeptiert geltende und wissenschaftlich gesicherte Erkenntnisse nur eine geringe Rolle spielen. In diesem Fall dreht es sich um das Verständnis von Arbeit, Leistung und damit verbunden um das Phänomen „Zeit“. Ist letztere ein taugliches Maß für Leistung?

Natürlich nicht, sagen die einen, die Tatsache, dass Menschen lange „auf der Arbeit“ zubringen, besagt noch gar nichts über ihre Leistung. Man kann lange im Büro sein und damit mächtig Eindruck schinden. Bis heute brüsten sich Manager, Berater, Juristen usw. mit langen Arbeitszeiten und demonstrieren damit, wie wichtig sie sind. Und vermutlich geht es auch Politikern so, von denen erwartet wird, rund um die Uhr ansprechbar zu sein, die auf Veranstaltungen auftreten müssen, bei Festakten anwesend sein, in langen Ratssitzungen ausharren müssen. Kein Wunder, dass für sie Arbeiten etwas damit zu tun hat, wie lange man beschäftigt ist.

Und wenn sie dann hören, dass an anderer Stelle eine 4-Tage-Woche gefordert wird, dann müssen ihnen ja die Haare zu Berge stehen. Was? Sie meinen, soviel Reflexionsvermögen müssten hochrangige Manager und Politiker besitzen, dass sie zwischen ihrem Job und dem eines „normalen“ Angestellten unterscheiden können? Ich bezweifle es.

Faktor Arbeitszeit

Aber nicht nur Manager und Politiker empfinden Zeit als Messgröße für Leistung, die entlohnt wird. Ähnlich, und auch das zu Recht, ergeht es doch allen, die Bereitschaftsdienst machen. Oder auf Schicht in einer Produktionsanlage arbeiten. Oder als Lehrerin oder Erzieher eine bestimmte Anzahl von Stunden absolvieren müssen. Erklären Sie ihnen mal, dass schon Peter Drucker wusste, dass es nicht darauf ankommt, wie lange man arbeitet, sondern wie produktiv die Arbeit ist.

„Wunderbar“, wird da der Lehrer antworten, „heute habe ich den Lehrstoff statt in 45 Minuten schon in 30 Minuten vermittelt, dann schicke ich die Kinder und mich in die Pause.“ Oder dem Mitarbeiter in der Produktion gelingt es, eine Störung nicht nur rasch zu erkennen, sondern auch viel schneller als erwartet zu beseitigen. Dann war er extrem produktiv – darf er dann nach Hause gehen?

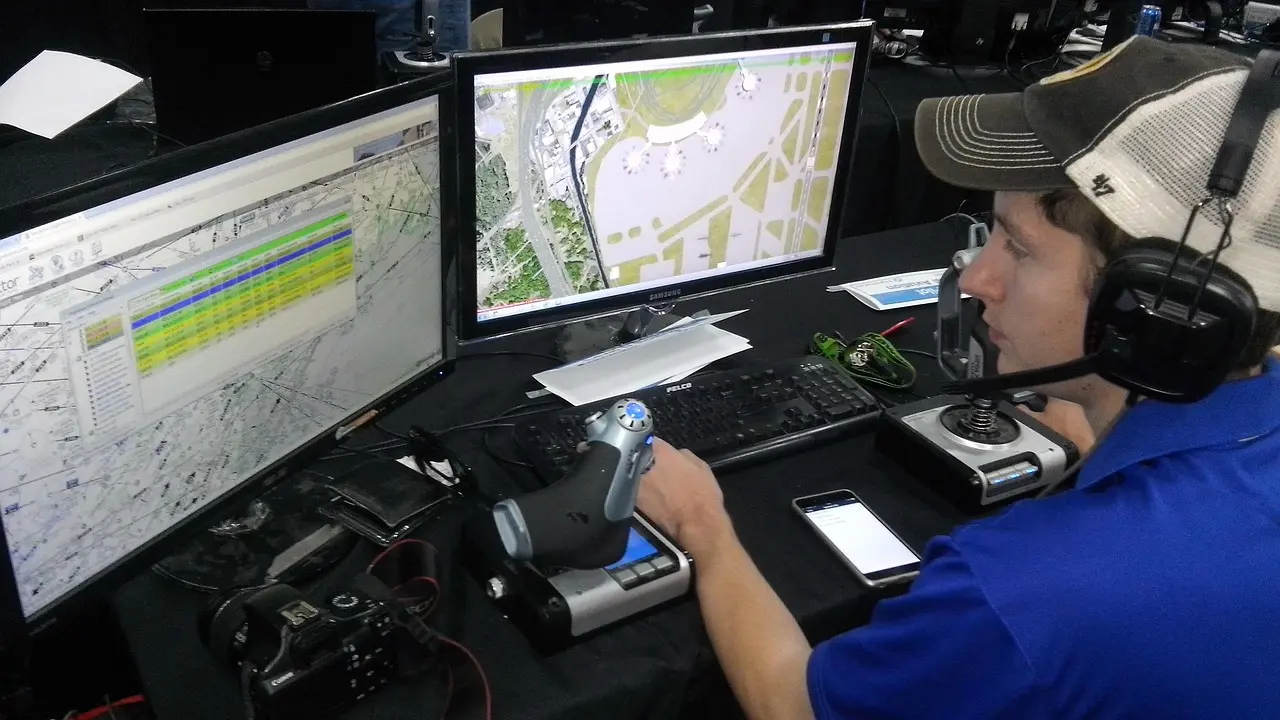

Will sagen: Wir kommen nicht daran vorbei, Arbeitszeit als einen Faktor bei der Bewertung von Arbeit zu akzeptieren. Aber es ist völliger Quatsch, ihn als den einzigen zu betrachten. Macht niemand? Tja, warum heißt es dann: Die Menschen in Deutschland arbeiten zu wenig. Es wäre natürlich schön, man würde eine Art Messgröße finden, die die Intensität der Tätigkeit erfassen könnte. Am Beispiel der Fluglotsen lässt sich das schön zeigen (Aus der Zeit gefallen). Damit sie voll konzentriert arbeiten können, dürfen sie maximal 5 Stunden und 45 Minuten arbeiten. Der Rest sind Pausen – die notwendig sind, um den Job machen zu können.

Verdichtete Arbeitswelt

Das Problem, dass offenbar zunimmt: Arbeit wird, auch und vor allem, durch technische Neuerungen immer mehr verdichtet. Wir erledigen viele Aufgaben gleichzeitig, und vermutlich geht es vielen Menschen so wie den Fluglotsen: Das über acht oder mehr Stunden am Tag durchzuhalten ist enorm kräftezehrend. Womit sich die Frage stellt: Brauchen wir nicht statt längere eher kürzere Arbeitszeiten – Stichwort „Vier-Tage-Woche“. Eben weil die Menschen in der Zeit, in der sie sie arbeiten, heute viel mehr schaffen als früher? Das läuft inzwischen unter dem Begriff „Deep Work“.

Übrigens: Die Tatsache, dass die Produktivität in Deutschland zwar nach wie vor sehr hoch ist, aber inzwischen stagniert, liegt weniger daran, dass die Menschen kürzer arbeiten als an der alternden Bevölkerung und an dem Fakt, dass der Anteil der Dienstleistungen stetig steigt. Und deren Produktivität mit der der Industrie nicht zu vergleichen ist. Aber genau das machen diejenigen, die von „mehr arbeiten“ faseln. Ist halt so schön einfach …